INTERVIEW

「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」は、「世界の衛生・環境・健康に貢献する」をミッションとするサラヤ株式会社の事業活動に根ざした、次世代のための教育プロジェクトです。プロジェクトの立ち上げ背景には、「いのちを未来につなげていくために、企業が果たせる役割は何か」という問いがありました。校長には生物学者・福岡伸一氏を迎え、2022年よりオンラインでコンテンツを展開。2024年には、福岡氏による初のリアル授業を開催し、より多くの子どもたちとつながりを深めています。 ひとしずくは2024年5月に開催されたリアル授業の告知記事獲得・取材誘致のサポートとしてプロジェクトに参画しました。単なるイベント告知にとどまらず、サラヤの理念や原点を丁寧に物語るファクトブックを制作し、ストーリーを伴う情報発信を提案。コーポレートコミュニケーションを視野に入れた幅広い広報活動を実施してきました。 今回は、プロジェクトのキーパーソンである代島裕世さん、森樹里さん、そしてひとしずく・ふくもとの3人による対談形式で、「いのちをつなぐ学校」のこれまでと、これからをひもときます。

「いのちをつなぐ」理念が、教育にたどり着いた理由

ひとしずく担当 ふくもと こうき(以下、ふくもと):

サラヤさまとご一緒させていただいたのは2024年4月、教育支援プロジェクト「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」の福岡伸一先生による初のリアル授業を東京で開催するにあたって、広報活動をサポートしてくれないかと声をかけていただいたのがきっかけでした。サラヤさまは環境保全や教育活動に精力的に取り組まれていて、その活動は国内企業のなかでも突出していると感じていました。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」に取り組むことになった経緯も含めて、活動についてお聞かせいただけますか。

サラヤ株式会社取締役 コミュニケーション本部本部長 兼 コンシューマー事業本部 副本部長 代島裕世さん(以下、代島さん):

サラヤは「いのちをつなぐ」というタグラインを掲げ、「衛生・環境・健康」を3つの柱として事業展開しています。 生物多様性保全活動を本格的に開始したのは2004年。あるテレビ番組から石けん洗剤や食用として利用されるパーム油の主要産地であるマレーシア・ボルネオ島で、パーム油のせいで環境破壊が進んでいる、と取材を受けたことがきっかけでした。現地を視察した際、産業活動によって熱帯雨林が破壊され、生息地を失った動物たちが絶滅の危機にさらされている様子を目の当たりにし、活動を始めました。パーム油は多くが食用に使われていますが、当社の看板商品である「ヤシノミ洗剤」にも使われています。現地での光景を目にした更家社長が主導してすぐに行動を起こし、企業としてできることはないかと検討を重ね、ボルネオ保全トラストの設立に参画して生物多様性保全活動に取り組むことになりました。

また、世界の衛生に貢献するという目標は2002年、更家社長が創業50周年記念式典の方針演説で「世界の手洗いナンバーワンの存在になろう」と宣言したことに始まります。サラヤの商品というと、生活者の皆さんからすると「ヤシノミ洗剤」がよく知られていると思います。でも実は事業全体でいうと売上は10%にも満たないんです。家庭用・業務用の薬用ハンドソープや消毒剤といった衛生用品や薬剤ディスペンサーなどの機器のほうが主な事業割合を占めています。もともとサラヤは赤痢が流行していた1952年に、殺菌・消毒ができる手洗い石けん液「パールパーム石けん液」と専用容器から創業した会社で、本業は感染予防なんです。2000年代から企業の責任としてCSRが提唱され、浸透してきていますが、本来、社会的な責任は本業のビジネスで果たすべきです。私たちも本業である「感染予防」の観点から、国内だけでなく世界の感染症対策に取り組んでビジネスを展開しています。世界では途上国を中心に、正しい手洗いによって予防できる感染症がまだまだはびこり、人の命を奪っています。私たちはアフリカ・ウガンダで衛生環境改善活動に取り組んでいます。

ふくもと

今ご紹介いただいたのは、サラヤさまの活動のごく一部で。実直に、事業に直結するかたちでさまざまな活動を展開されていますよね。こういった活動がすべてつながって「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」が生まれたのだと思いますが、このプロジェクトにはどういった想いが込められているのでしょうか。

代島さん

私たちはコロナ禍という大きなできごとを体験しました。私たちも数多くの専門家の方々やメディアの皆さんと対話をし、アフターコロナで何が一番重要なのかを考えてきました。環境保全も感染予防も、やはり「いのち」の問題に行き着きます。「いのちをつなぐ」というタグラインを掲げている企業としてやるべきこと、「いのち」を未来につなげていくために大切なことは「教育」である、というひとつの答えに行き着きました。それが「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」プロジェクトの始まりです。

「ただのイベント」では伝わらない、想いを届ける広報とは

ふくもと

「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」、私自身も子どもと一緒に家族でオンライン視聴していて。NHKの教育コンテンツみたいで面白く観られました。校長先生が生物学者・作家の福岡伸一さんなんですよね。「フクオカハカセ」としてイラスト化されているのもあって、正直、福岡さんだと気づかずに観ていました(笑)。

代島さん

ありがとうございます。もともと福岡伸一さんとは、『動的平衡』の前の『生物と無生物のあいだ』を刊行されたころからの長いお付き合いなんです。「いのち」にまつわる教育コンテンツを立ち上げるにあたって、ぜひ校長先生になってもらえませんか、とお願いして、ご快諾いただきました。開校は2022年です。コロナ禍直後だったのもあって、私たち人間は微生物も含めて菌やウイルスと共生していることや、正しい知識をもってふだんから感染予防に向き合おうというコンテンツの公開をオンラインではじめ、出前授業なども行ってきました。

ふくもと

ひとしずくに声をかけていただいたのは、2024年、「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」の福岡さんによる初のリアル授業を開催するタイミングでした。一般社団法人シンク・ジ・アースの上田壮一さんからご紹介いただいたんですよね。

代島さん

はい。シンク・ジ・アースは「エコロジーとエコノミーの共存」をテーマに活動しているNPOです。設立者で理事の上田さんとも、とても長いお付き合いで。初めて会ったのは2007年か、2008年だったと思います。私がボルネオの空港で上田さんと東北大学大学院生の皆さんを出迎えたんですけど、上田さんは私のこと、現地スタッフだと思ってたみたいです(笑)。そのあといろいろとお話ししていくうちに、共通の友人知人がたくさんいることが分かり、意気投合しました。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」を始める際にも、いろいろと相談させていただきました。シンク・ジ・アースでは「SDGs for School」という教育プロジェクトを進めていて、環境問題やソーシャルイシューに熱意をもって取り組んでいる教育機関の方々とのネットワークをすでに持っています。こういった知見やネットワークも「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」プロジェクトを進めるうえで非常に助けになりましたね。

リアル授業を開催にするにあたっては、学校や子どもたちに告知するのに加えて、メディアでの話題化も視野に入れていて、上田さんからひとしずくさんを紹介してもらいました。「ソーシャルイシューに特化したPR会社」と聞いて、ちょっとほかでは聞かない、不思議な会社だなと。私も20代の頃にドキュメンタリー映画制作という商業の潮流に乗らない活動をしてきたこともあって、人からは「良いことやってるね」とは言われるんだけど、それで食べてはいけない。それと同じなんじゃないかな?というのが最初の印象でした(笑)。

ふくもと

はい、私もひとしずくに参画する前には、「ソーシャルイシュー、ソーシャルグッドに特化して、広報支援をしている会社」なんて世の中にあるのだと驚いたことを思い出します。サラヤさまのサポートの当初は「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」校長の福岡伸一さんによる初のリアル授業を東京で開催するにあたり、イベントの告知記事獲得と当日のメディア取材誘致をご依頼いただきました。ひとしずくに広報サポートのご相談をくださった際は、どのような課題を感じていらっしゃったのでしょうか。

サラヤ株式会社「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」FACTBOOKより

コミュニケーション本部広報宣伝統括部 兼 コンシューマー事業本部係長 森樹里さん(以下、森さん):

イベント参加者の募集だけでなく、メディアにもサラヤの活動を知っていただき、取材を促すには、イベント告知の情報を発信するだけでは難しいものがあって。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」がどんな活動なのか、どんな体験ができるのか、そしてその背景にどんなサラヤの想いがあるのかなど、メディアの方々に興味を持っていただけるような情報を戦略的に出していく必要があるとは思っていました。ただ、当社の広報はこれまで、子どもたちをターゲットにした広報活動の経験があまりなく、製品のマーケティングをベースにしたスポット的なものが多かったんです。どう取り組んでいったらいいのか社内に知見もないし、リソースもないという状態でした。その点でひとしずくさんにはたくさん助けていただきましたよね。

ふくもと

今回ご依頼いただいたのも告知記事獲得、当日の取材誘致とスポット的な業務ではあったのですが、お話を聞いているうちに、イベントだけではなく、サラヤさんの活動や理念まで含めて発信していくコーポレートコミュニケーションにきちんと取り組んでいくことが重要だと感じました。そこで、「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」の企画背景にある、サラヤ創業の原点や企業理念のナラティブを丁寧にまとめたファクトブックを作成。サステナビリティや環境保全、公衆衛生などにまつわるサラヤさんの想いを、メディアや生活者にとっても親しみやすいストーリーにして発信していきました。その結果、サラヤさまの想いをしっかり伝える、より質の高いメディア露出が実現できたと思います。

森さん

活動の背景や想いを知っていただくと、ストーリーとして受け入れてもらいやすいんだなというのは今回実感しました。

ふくもと

実際、メディアの方にお話をしに行くと、「なんでサラヤさんがこういう活動してるの?」とシンプルな質問もけっこういただきました。そこでファクトブックをお見せして、感染予防から始まった創業のことから歴史まで知っていただくと、すごく納得感をもって捉えていただけて。それに代島さんはじめ、このプロジェクトに携わっている方々の人生や経歴もすごく面白いんですよね。代島さんにはスポークスパーソンとして前に出ていただいて、そのおかげでメディアの興味の幅も広がりました。

森さん

そうですね。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」の告知以外の部分で、サラヤの活動について取り上げていただくこともできたのは、良い成果だったなと思います。

10年後に届くかたちで、いのちをつなぐ学校を続けたい

ふくもと

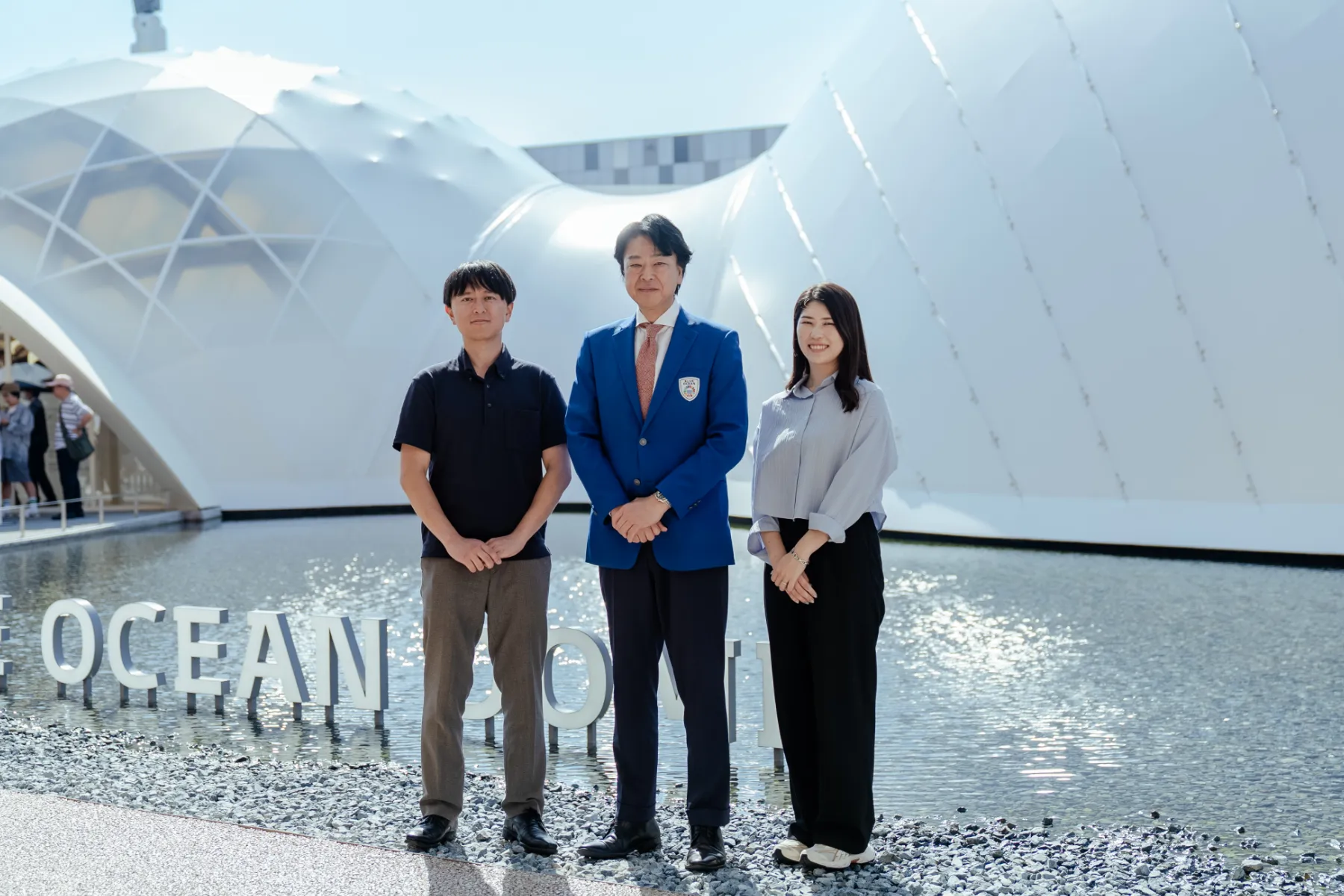

「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」のリアル授業は無事に幕を閉じ、その後、2024年8月には中高生を対象にしたボルネオ学習ツアーも実施されました。2025年4月からは大阪関西万博で、NPO法人ZERI JAPANが出展するパビリオン「ブルーオーシャン・ドーム」にも協力していらっしゃいます。活動の幅はこれからも広げていかれることと思いますが、今後の展望などもお聞かせいただけますか。

代島さん

福岡さんとはプロジェクト開始当初、「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」は2025年をひとつの節目として考えようとお話ししていたんですよね。でも最近ではお互い「まだまだ続けるぞ」という想いが芽生えてきてい ます。少なくとも2030年までは継続していきたいなという気持ちはありますね。

ふくもと

お手伝いした私たちからしても、これは続いてほしいコンテンツだと心から思っています。

代島さん

これからもっと世間での認知度も上げていかなくてはいけないなと考えています。ただ、一過性の盛り上がりを狙っているわけではなくて。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」は活動開始してまだ3年です。ボルネオの活動は10年続けた頃にやっとサラヤの活動として認知されるようになってきたんです。アフリカ・ウガンダでの活動も認知まで5年以上はかかりました。「いのちをつなぐ学校 by SARAYA」に関しては、コンテンツを見たり実際に授業やイベントに参加したりした子どもたちが大人になったときに、「あのとき『いのちをつなぐ学校』で知ったこと、体験したことがあったから、私の人生は今、こうなりました」という言葉が出てきてこそ、未来につなぐことができたと言えるわけで。そういう時間軸で考えたいと思っています。

森さん

コーポレートコミュニケーションについても、今後さらに情報や戦略を整備して、継続して活動していきたいと思います。どうしても各製品やイベントなど、今すぐ対応しなければならない目の前の目標に時間を割かれてしまう部分はあるのですが、企業の理念や想いについてはどの製品にもつながっていく根幹の部分ですし。メディアの方々とのコミュニケーションも、お伝えしたい情報があるからと一時的にコンタクトをとって、案件が終わったら終わり、というのではなく、コツコツと継続的にアプローチしていくのもすごく大事だと思うようになっています。

ふくもと

本当に、お忙しいですもんね……。今回、私たちからファクトブックの制作を提案したのも、サラヤさまのコーポレートコミュニケーションのベースを作るのが実は裏目的だったりしました。今後もぜひ、コーポレートコミュニケーションの面でもサラヤさまの大事な財産を蓄積していってほしいと思っています。各製品のマーケティングにも、背景にあるサラヤさまの思想として紐づけていくことができますよね。それによって製品のブランドもさらに向上すると思います。

森さん

そうですね。当社の製品はマス向けというよりは、環境や健康に対する興味関心が高い方に選んでいただける傾向があります。製品のストーリーもきちんと整備したうえで、情報発信の幅も広げていきたいですね。ひとしずくさんには今後も助けていただきたいこと、いっぱいあります。

ふくもと

サラヤさんが本当に実直に、衛生・環境・健康のテーマに向き合って活動を継続していらっしゃるのを見て、私たちも、たとえお願いされなくてもPRしたくなっちゃうんですよね(笑)。環境やソーシャルイシューに取り組む方々や業界の中でも、もっともっと知られていくべきだと個人的には思っています。今後も、さまざまなかたちでご一緒できたら嬉しく思います。

撮影:ほりごめ ひろゆき 編集:いとう ひろこ

Director: ふくもとこうき